junho de 2020

LÁ! EM SÃO LUÍS DO MARÁ! 80’S OU, TROPICANA LINDA, FLOR DO BABAÇU[:en]LÁ EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO

Chuck Martin

Antes de ir para São Luís, no Maranhão, tinha poucas ideias do que lá encontraria. Várias pessoas – é verdade – haviam me dito que eu iria gostar. E de fato, esse passou a ser um dos meus lugares favoritos no Brasil. Nunca imaginei que em São Luís encontraria um livro – Úrsula, escrito por Maria Firmina dos Reis – que viria a ser parte importante da leitura do meu curso de pós-graduação e que, alguns anos depois, estaria presente também em minha dissertação de doutorado. Também não imaginei que o livro, esquecido por mais de 100 anos e tão pouco conhecido à época, fosse hoje reconhecido por sua proeza literária e por sua autora, uma mulher negra. Também não sabia que as fotografias que havia feito em minha primeira viagem ao Brasil estariam em minha primeira exposição – incluindo as fotos de São Luís. Minha fotografia naquela época resumia-se apenas a uma ou duas fotos por assunto. Eu gostaria, agora, de ter tirado mais, mas estou muito feliz pelo que recebi de São Luís, fotograficamente e mais.

Estive em São Luís em 1982, durante a minha primeira visita ao Brasil. Queria conhecer o país por muitas razões. Sabia da potência da cultura negra manifestada no país, tal como nos Estados Unidos, e queria ter acesso as suas variações. O motivo central da minha visita foi para participar, como delegado convidado, do Congresso de Cultura Negra das Américas (1), realizado em agosto do mesmo ano e organizado por Abdias Nascimento, na PUC (Pontifícia Universidade Católica), em São Paulo. Tinha lido anúncios do evento, entrei em comunicação com o Abdias, e fui convidado a participar. Cheguei ao Rio de Janeiro quase três meses antes do congresso. Trazia comigo um punhado de nomes de umas pessoas me referidas antes de sair de New Haven, Connecticut, onde era estudante de pós-graduação em Estudos Africano-Americanos, na Yale University. Entre estes meus contatos no Brasil estavam o de Luiza Lobo, escritora e professora, e o de Michael Turner, professor americano e então chefe do escritório da Fundação Ford no país. Entrei em contato com Turner e ele me recebeu em seu escritório. Coincidentemente, quando fui visitá-lo, estava lá o artista de teatro e cinema Zózimo Bulbul, com quem fiquei em contato e que, anos mais tarde, encontrei em New York. No Rio, soube também de uma interessante conferência na Universidade Cândido Mendes, e lá, assim como em eventos ligados a essa conferência ou não, encontrei várias outras pessoas: Joel Rufino dos Santos, Thereza Santos, Zezé Motta, Mestre Didi, Ana Rodrigues Ribeiro, Helena Theodoro, Estevão Maya-Maya e muitos outros. Na conferência propriamente dita, os preciosos encontros com importantes figuras negras do país se repetiram, às vezes por conversas de uns poucos minutos num corredor ao lado de uma sala de debate, outros durante a pausa para um café. Mas também houveram conversas longas, que se repetiram, criando amizades que se estenderam até hoje. Como o Brasil é grande demais, ao falar com as pessoas sobre o meu interesse em conhecer mais partes do país, muitos me deram valiosas dicas. E entre os lugares indicados estava o Maranhão.

Resolvi ir. Fui de ônibus, antes passei por Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Ouro Preto, Recife e Olinda. Passei tempos interessantes em todos estes lugares, mas gostei especialmente de São Luís. Curioso que elementos do acaso me guiavam quando andava pela cidade como um flâneur esperando por paisagens interessantes nos meus passeios. Meus guias incluíam às vezes dois universitários que conheci naquela primeira conferência no Rio. Os nomes deles agora me escapam, apesar das caras e espíritos deles serem pontos de minha experiência. Não vi mais nenhum dos dois desde então.

Dez anos se passaram antes do meu retorno ao Brasil. Estava com saudade e consegui matá-la quando fui selecionado para fazer parte, em 1992, do The Encounter of Cultures in Brazil, um curso de estudos promovido pelo National Endowment for the Humanities Institute. Na ocasião fiquei cinco semanas, passando por São Paulo, Ouro Preto e Salvador. Quando minha temporada no The Encounter of Cultures in Brazil terminou, continuei no Rio de Janeiro antes de voltar aos EUA. Naquela altura, tinha terminado os estudos e já era um jovem professor lecionando na Universidade da Virgínia Ocidental. Desde então, estive no Brasil talvez uma dezena de vezes, algumas pelo puro prazer de ver amigos antigos e descobrir lugares novos, outras para montar exposições com minhas fotografias.

…

Este é José Nascimento Morais Filho em um táxi, em São Luís, no ano de 1982. Não me lembro para onde estávamos indo. Pode ser que fôssemos à biblioteca. Nos encontramos várias vezes, após o primeiro encontro por acaso, provavelmente num café. Quando ele descobriu que eu estava pesquisando cultura negra, principalmente no campo da literatura, e que eu estava no Brasil para esse fim, ele me falou sobre Úrsula, o romance de 1859 de autoria de Maria Firmina do Reis. Ele ressaltou que a autora era uma mulher negra – que originalmente assinou o livro anonimamente como “Uma maranhense” – e que o romance dela incluía personagens negros tratados com sensibilidade em uma história complexa. Nascimento Morais Filho era membro da Academia Maranhense de Letras, assim como seu pai. Me lembro que ele também estava bastante interessado em conservação ambiental. Tive a impressão de que ele ficou feliz em me conhecer, não apenas por causa dos meus interesses, mas porque poucas pessoas pareciam compartilhar o interesse dele por Maria Firmina dos Reis.

Na Biblioteca Pública Benedito Leite, ele me mostrou uma cópia da Úrsula e logo providenciou para que eu desse uma palestra lá: Cultura: Negra e Branca. Mais tarde, eu escreveria um ensaio que se tornou a introdução da terceira edição do romance, lançado em 1988, pela Presença Edições, radicada no Rio de Janeiro.

Nascimento Morais Filho era uma personalidade distinta com bom senso de humor, além de ser escritor e pesquisador dedicado, tanto em Maria Firmina quanto na cultura maranhense.

Ruínas e relíquias me fascinam. Entre as rachaduras e as peças que faltam, vemos uma beleza simples e austera formada pelo tempo, uma deterioração e uma transformação de exibição prática e incomum. Lembro-me de uma pessoa olhando para esta fotografia à cima, com suas manchas, pintura desbotada e as cascas de uma parede abandonada, e comentou: “O tempo é uma arte”.

Quando vi esses barcos encalhados, eles pareciam ser uma visão estranha. Foi-me indicado, no entanto, que eles não eram apenas um transporte “abandonado”, mas que estas carcaças de navios haviam ali sido colocadas para uso prático. Seus dias à tona e na água haviam terminado e agora estavam sendo usados como pequenas casas.

Comprei a camiseta que dizia “Brasil, São Luís, MA”. Foi a minha favorita por anos.

As panelas estavam à venda na calçada, diante dos letreiros e do grafite ao fundo. Quando o garoto me viu prestes a tirar a foto, perguntou se poderia entrar nela. Eu disse que sim, e ele pegou uma panela, se ajoelhou e sorriu.

Esses dois homens com pássaros enjaulados e um cachorro não pediram para estar nesta foto. Passei por eles e achei que eram uma visão notável, apesar de ter continuado andando. Ocorreu-me: “Eu nunca mais vou ver isso”, então voltei e perguntei se poderia tirar uma foto deles. Disseram que sim, e tomei duas fotos. O cachorro não me notou quando eu estava tirando a foto, mas ao som do obturador à primeira vez, ele olhou para mim. Este é o segundo tiro.

Este café seria de uma tarde típica. Algumas pessoas me convidaram para uma “matança” do episódio final do Bumba-meu-Boi antes que o ciclo se aposentasse até a próxima temporada, quando tudo recomeça. Foi nessa mesa que eu comi dobradinha pela única vez na minha vida. As pessoas diziam que era uma especialidade da casa, e eu não sabia o nome, então aceitei um prato. Eu odeio dobradinha, mas para não ser um mau hóspede, consegui comê-la de alguma forma, enojado com cada bocada e lavando-a da melhor forma possível com a cerveja. Lembro-me da primeira vez que vi uma daquelas garrafas grandes de cerveja – mais cedo no Rio de Janeiro, o ponto de entrada da minha primeira visita ao Brasil. Pedi uma cerveja e, quando a garrafa grande chegou, não reclamei, mas pensei em silêncio que a garrafa grande era uma maneira de, em resposta ao sotaque de um gringo, aumentar a conta. Tranquilamente bebi a cerveja. Uma mulher local veio e também pediu uma cerveja. O mesmo tamanho de garrafa foi servido. Perguntei, então, sobre garrafas menores e me disseram que elas não eram referidas como cerveja, mas como cerveja menina. Acho que nunca bebi uma!

Finalmente eu tinha dominado o atraso. Foi-me dito em várias ocasiões para não se preocupar tanto com chegar na hora, e os repetidos conselhos haviam tido efeito. Quando fui à cerimônia de Bumba, as pessoas que me convidaram não estavam apenas lá, estavam preocupadas. Eu não sabia que a cerimônia que eu estava assistindo era a cerimônia final da temporada. Se eu tivesse atrasado muito mais, teria perdido completamente!

O ambiente era jovial e havia muita dança. Fiquei especialmente impressionado pela afinação do pandeirão, segurando o couro dele por cima das chamas. Igualmente especial para mim foi o som do tambor onça, aquela cuíca muito maior do que as que havia visto, com uma barra de fricção de madeira e produzindo um rugido baixo e estridente. Tirei algumas fotos e, quando estava prestes a fotografar uma senhora, um homem perguntou se ele poderia entrar na foto. Ela era dançarina, e ele era um dos músicos, e para a foto eles se tornaram um casal.

Quando o evento terminou, conheci e conversei com duas senhoras muito velhas. A mais velha me disse que havia nascido escrava e lembrava do dia do fim de escravidão como um dia de festa enorme, uma loucura total!

Enquanto estava na Bahia antes de ir para o Maranhão, conheci um rapaz maranhense que era um grande fã de reggae. Ele me falou de sessões ao ar livre em praças e disse que me mostraria se eu visitasse a cidade. Manteve sua palavra. Havia muita juventude e muitos sons saindo de grandes caixas acústicas. Quando a música parou no final da tarde, muitas pessoas saíram e estavam a caminho, quase em filas, deixando a área praticamente deserta. Ele me disse que a música começaria novamente à noite.

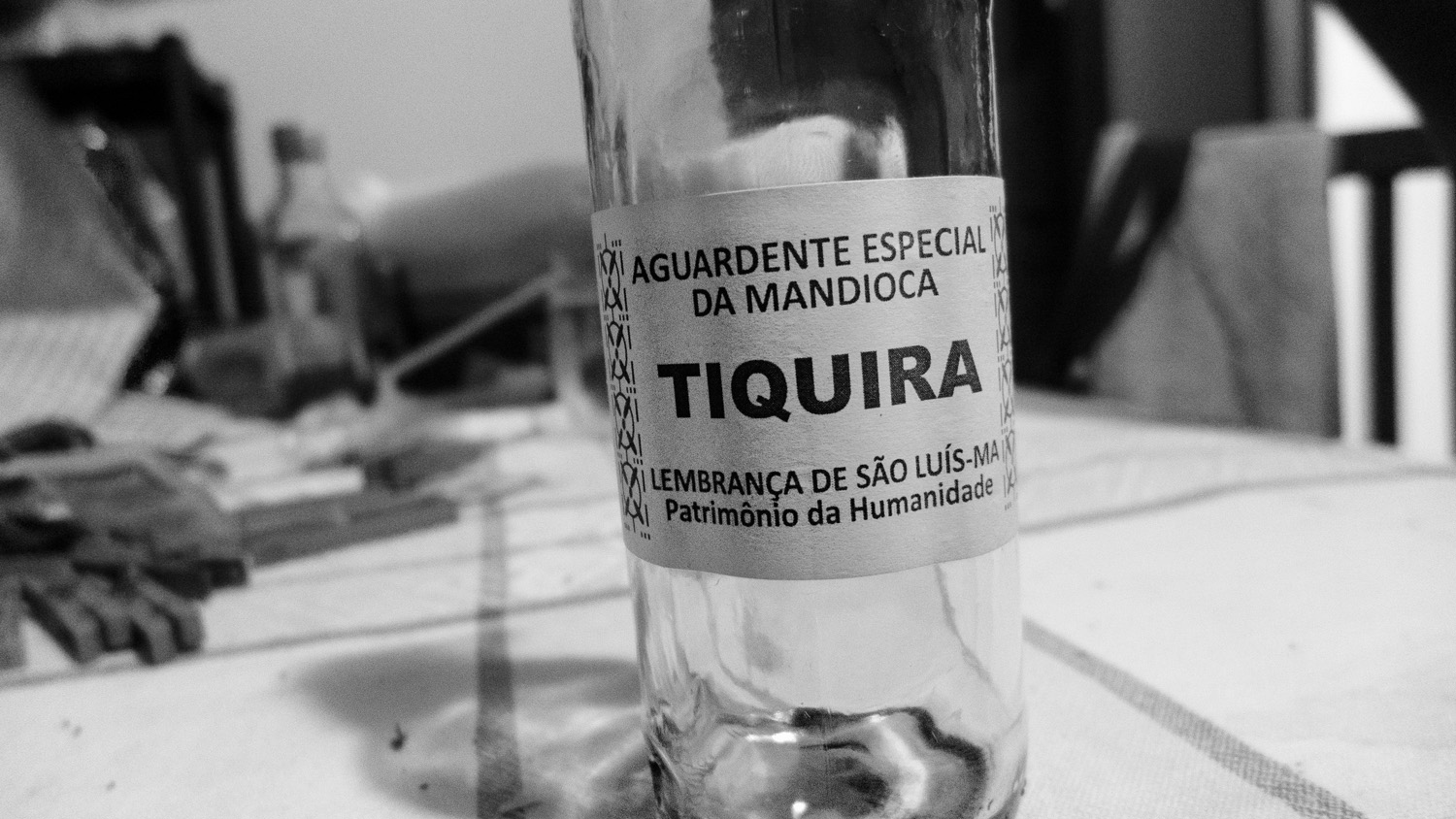

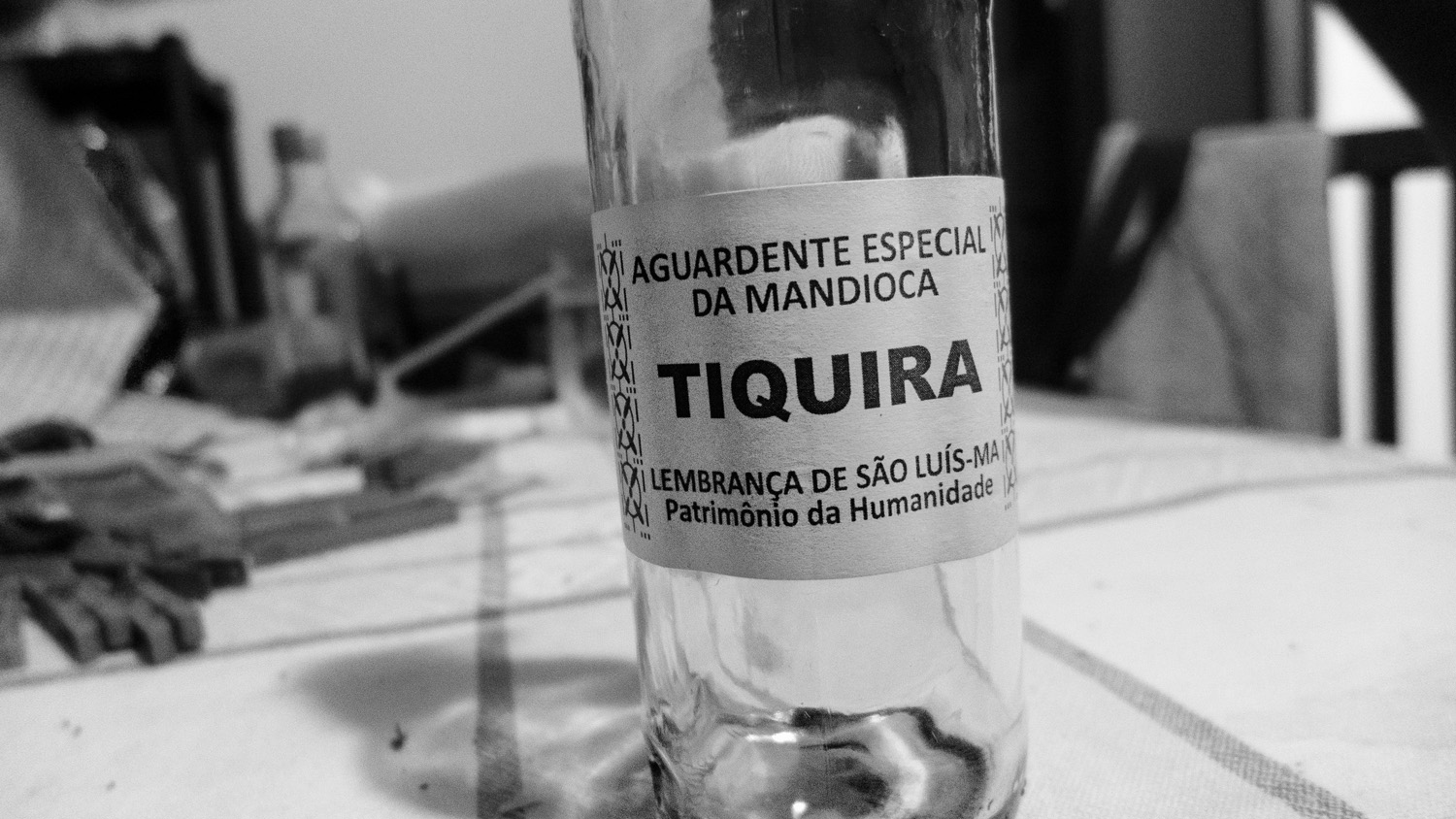

Embora a mandioca tiquira seja do Maranhão, eu não havia a provado nas minhas visitas a São Luís. Isso viria a acontecer mais de trinta anos depois, numa galeria na Vila Madalena, em São Paulo, em um evento organizado por alguns amigos – incluindo o próprio Nabor, Jr.. Na ocasião estava promovendo o lançamento do meu livro de fotos Because of Algiers, e um visitante convidado por um amigo em comum que havia sido informado de que eu era fã de São Luís do Maranhão, gentilmente presenteou-me com uma garrafa de cachaça de mandioca tiquira. Um outro amigo meu, que gostava muito de cachaça, ficou muito feliz com o presente, pois, segundo ele, já ouvira falar muitas vezes da Tiquira, mas nunca havia a provado. Ele bebeu a maior parte da garrafa e declarou o conteúdo excelente! Curiosamente, no romance Úrsula, de Maria Firmina, o personagem velho Antero, é viciado em bebida – tiquira. Em uma das cenas, ele se queixa que, se estivesse em casa, na África, em contraste, em vez dessa situação, ele estaria moderadamente bebendo vinho de palmeira em liberdade, ao invés de se afogar com tiquira contra os rigores de uma vida escravizada.

- nota

(1) No Congresso de Cultura Negra das América apresentei o ensaio Johnnycakes e alto‑falantes que zumbem, mais tarde publicado na revista Afrodiáspora, em português, número 2.3 (outubro 1983‑janeiro 1984), e em seguida em inglês (número 2.4.).

[:en]

Antes de ir para São Luis do Maranhão, tinha poucas ideias do que encontraria lá. Várias pessoas me disseram que eu iria gostar, e esse passou a ser um dos meus lugares favoritos. Nunca imaginei que em São Luís encontraria um livro–Úrsula, por Maria Firmina dos Reis–que seria uma parte importante da pós-graduação e que, alguns anos depois, escreveria uma dissertação de doutorado, incluindo-o. Também não imaginei que o livro, tão pouco conhecido na época e esquecido por mais de 100 anos, fosse hoje amplamente reconhecido por sua proeza e por sua autora, uma mulher negra. Também não sabia que as fotografias do Brasil se tornariam em minha primeira exposição e incluiriam fotos de São Luís. Minha fotografia naquela época geralmente era só uma ou duas fotos por assunto. Eu gostaria, agora, de ter tirado mais, mas estou muito feliz pelo que recebi de São Luís, fotograficamente e mais.

Fui a São Luís em 1982 durante a minha primeira visita ao Brasil. Queria conhecer o Brasil por umas razões. Sabia que a cultura negra foi trazida aí, tal como chegou nos Estados Unidos, e queria começar conhecer as variações brasileiras. Fui participar como um delegado ao III Congresso de Cultura Negra das Américas em agosto do mesmo ano, evento organizado por Abdias Nascimento na PUC–Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo. Tinha lido anúncios do evento, encontrei em comunicação com o Abdias, e fui convidado participar. Cheguei quase três meses antes do congresso, no Rio de Janeiro munido por nomes de umas pessoas me referidas antes de sair de New Haven, Connecticut, onde era estudante de pós-graduação em estudos africano-americanos em Yale University. Um dos nomes era de Luiza Lobo, escritora e professora, e um outro era Michael Turner, um professor americano, então o chefe do escritório da Fundação Ford depois de ter tido anteriormente ensinado em Brasília. Ele me recebeu e quando fui visitá-lo no escritório, encontrei por acaso o artista de teatro e cinema, o Zózimo Bulbul, com quem fiquei em contato e, anos mais tarde, vi ele em New York quando visitou. No Rio, eu soube de uma conferência na Universidade Cândido Mendes, e lá e em eventos ligados ou não, encontrei várias outras pessoas: Joel Rufino dos Santos, Thereza Santos, Zezé Motta, Mestre Didi, Ana Rodrigues Ribeiro, Helena Theodoro, Estevão Maya-Maya e muitos outros. E como no final daquela temporada no Brasil, iá ao Congresso, fui ver umas vezes o Abdias na Glória onde ele morava com a esposa, Elisa Larkin Nascimento. (No Congresso apresentei um ensaio–“Johnnycakes e alto‑falantes que zumbem,” mais tarde publicado em Afrodiáspora em português, número 2.3 (outubro 1983‑janeiro 1984), e em seguida em inglês, número 2.4.) Conheci muitos outros, às vezes por conversas de uns minutos num corredor ao lado de uma sala da conferência, ou do tempo de um café ou uma cerveja, mas também havia conversas que alongaram e se repetiram, criando amizades que estenderam até hoje. Como o Brasil é grande demais, ao falar a pessoas que eu queria ver partes do país, muitos me deram dicas e entre os lugares indicados foi o Maranhão. Fui geralmente de ônibus, e passei por Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Ouro Preto, Recife e Olinda. Passei tempos interessantes em todos os lugares e gostei especialmente de São Luís. Elementos de acaso me guiavam quando andava ali às vezes como um flâneur esperando por paisagens interessantes nos meus passeios. Também os meus guias incluíam às vezes dois universitários que conheci naquela primeira conferência no Rio. Os nomes deles me escapam apesar das caras e espíritos deles serem pontos de minha experiência. Não vi nenhum dos dois desde então.

Dez anos passaram antes de eu voltar ao Brasil. Tinha saudades e consegui matá-las quando fui selecionado para fazer parte, em 1992, do “The Encounter of Cultures in Brazil,” um curso de estudo do National Endowment for the Humanities Institute, passando cinco semanas por São Paulo, Ouro Preto e Salvador. Quando terminou, continuei ao Rio antes de voltar aos EUA, onde, naquela altura, tinha terminado os estudos e era um novo professor lecionando na Universidade de Virgínia Ocidental. Desde então, voltai ao Brasil talvez uma dezena de vezes, às vezes pelo prazer de ver amigos antigos e descobrir lugares novos, às vezes para montar expos de minha fotografia.

José Nascimento Morais Filho

Este é José Nascimento Morais Filho em um táxi. Era 1982. Não me lembro para onde estávamos indo. Pode ser que fôssemos à biblioteca. Nos encontramos várias vezes, após o primeiro encontro por acaso, provavelmente num café. Quando ele descobriu que eu estava pesquisando cultura negra, principalmente na literatura, e que eu estava no Brasil para esse fim, ele me falou de Úrsula, o romance de 1859 de Maria Firmina do Reis. Ele ressaltou que a autora era uma mulher negra – que originalmente assinou o livro anonimamente como “Uma maranhense” – e que o romance dela incluía personagens negros tratados com sensibilidade em uma história complexa. Nascimento Morais Filho era membro da Academia Maranhense de Letras, assim como seu pai. Ele também estava bastante interessado em conservação ambiental. Tive a impressão de que ele estava feliz em me conhecer, não apenas por causa dos meus interesses, mas porque poucas pessoas pareciam compartilhar o interesse dele por Maria Firmina.

Na Biblioteca Pública Benedito Leite, ele me mostrou uma cópia da Úrsula e logo providenciou para que eu desse uma palestra lá, “Cultura: Negra e Branca”. Mais tarde, eu escreveria um ensaio que se tornou a introdução da terceira edição do romance, lançado em 1988 por Presença Edições, radicada no Rio de Janeiro.

Nascimento Morais Filho era uma personalidade distinta com bom senso de humor, além de ser escritor e pesquisador dedicado, tanto em Maria Firmina quanto na cultura maranhense.

Às vezes, eu remarquei uma placa marcante, como “O Sucatão”, uma praça ou um prédio abandonado ou em restauração.

2. O Sucatão

3. Praça e lâmpadas

4. Casa em reconstrução com andaimes

5. Casa abandonada e vegetação

6. Pintura descascada, porta e degraus

Ruínas e relíquias fascinam. Entre as rachaduras e as peças que faltam, vemos uma beleza simples e austera formada pelo tempo, uma deterioração e uma transformação de exibição prática em exibição incomum. Lembro-me de uma pessoa olhando para uma fotografia minha das manchas e pintura desbotada e em cascas de uma parede não mantida. Comentou: “O tempo é uma arte”.

Barcos encalhados

Quando vi esses barcos encalhados, eles pareciam ser uma visão estranha. Foi-me indicado, no entanto, que eles não eram apenas transporte abandonado, mas estas carcaças de navios foram colocadas em uso prático. Seus dias à tona e na água haviam terminado e estavam sendo usados como pequenas casas.

8. Homens Trabalhando

9. Peças e suportes vazios após o término das vendas

10. Homens vendendo camisetas e cartazes de política e entretenimento circense.

Comprei a camiseta que dizia “Brasil, São Luís, MA”. Foi a minha favorita por anos.

Menino e panelas

As panelas estavam à venda na calçada, diante dos letreiros e grafite ao fundo. Quando o garoto me viu prestes a tirar a foto, perguntou se poderia entrar nela. Eu disse que sim, e ele pegou uma panela, se ajoelhou e sorriu.

Homens e pássaros em gaiolas

Esses dois homens com pássaros enjaulados e um cachorro não pediram para estar na foto. Passei por eles e achei que eram uma visão notável, apesar de ter continuado andando. Ocorreu-me: “Eu nunca mais vou ver isso”, então voltei e perguntei se poderia tirar uma foto deles. Disseram que sim, e tomei duas fotos. O cachorro não me notou quando eu estava tirando a foto, mas ao som do obturador à primeira vez, ele olhou para mim. Este é o segundo tiro.

13. Mesa de café

Este café seria de uma tarde típica. Algumas pessoas me convidaram para uma “matança” do episódio final do Bumba-meu-Boi antes que o ciclo se aposente até a próxima temporada, quando recomeça. Foi nessa mesa que eu comi dobradinha pela única vez na minha vida. As pessoas diziam que era uma especialidade da casa, e eu não sabia o nome, então aceitei um prato. Eu odeio dobradinha, mas para não ser um mau hóspede, consegui comê-la de alguma forma, enojado com cada bocada e lavando-a da melhor forma possível com a cerveja. Lembro-me da primeira vez que tive uma daquelas garrafas grandes – mais cedo no Rio, o ponto de entrada da minha primeira visita ao Brasil. Pedi uma cerveja e, quando a garrafa grande chegou, não reclamei, mas pensei em silêncio que a garrafa grande era uma maneira de, em resposta ao sotaque de um gringo, aumentar a conta. Tranquilamente bebi a cerveja. Uma mulher local veio e também pediu uma cerveja. O mesmo tamanho de garrafa foi servido. Perguntei, então, sobre garrafas menores e me disseram que elas não eram referidas como cerveja, mas como cerveja menina. Acho que nunca bebi uma!

=

Bumba Meu Boi

Finalmente eu tinha dominado o atraso. Foi-me dito em várias ocasiões para não se preocupar tanto com chegar à hora, e os repetidos conselhos haviam efeito. Quando fui à cerimônia de Bumba, as pessoas que me convidaram não estavam apenas lá, estavam preocupadas. Eu não sabia que a cerimônia que eu estava assistindo era a final da temporada. Se eu tivesse atrasado muito mais, teria perdido completamente!

O ambiente era jovial e havia muita dança. Fiquei especialmente impressionado pela afinação do pandeirão, segurando o couro dele por cima de chamas. Igualmente especial para mim foi o som do tambor onça, aquela cuíca maior do que eu já havia visto, com uma barra de fricção de madeira e produzindo um rugido baixo e estridente. Tirei algumas fotos e, quando estava prestes a fotografar uma senhora, um homem perguntou se ele poderia entrar na foto. Ela era dançarina, e ele era um dos músicos, e para a foto eles se tornaram um casal.

Quando o evento terminou, conheci e conversei com duas senhoras muito velhas. A mais velha me disse que havia nascido escrava e lembrava do dia do fim de escravidão como um dia de festa enorme, uma loucura total!

14. Senhora dançando

15. Pandeirão e pessoas

16. Casal

17. Duas senhoras

=

Reggae

Enquanto estava na Bahia antes de ir para o Maranhão, conheci um rapaz maranhense que era um grande fã de reggae. Ele me falou de sessões ao ar livre em praças e disse que me mostraria se eu visitasse. Manteve sua palavra. Havia muita juventude e muitos sons saindo de grandes caixas acústicas. Quando a música parou no final da tarde, muitas pessoas saíram e estavam a caminho, quase em filas, deixando a área praticamente deserta. Ele me disse que a música começaria novamente à noite.

18. Baile # 1

19. Baile # 2

20. Saída

21. Tiquira

Embora Tiquira seja do Maranhão, eu não o provei até anos depois da minha primeira visita. Em uma galeria na Vila Madalena, em São Paulo, pela organização de algumas pessoas, inclusive Nabor, Jr., houve um lançamento do meu livro de fotos – Because of Algiers – e um visitante foi direcionado ao evento por um amigo em comum. Ele foi informado de que eu sou fã de São Luís do Maranhão e, como ele estava lá, trouxe uma garrafa para mim. Outro amigo meu, que gostava muito de cachaça, ficou muito feliz com a garrafa, pois, segundo ele, ouvira falar muitas vezes de Tiquira, mas nunca a provou. Ele bebeu a maior parte da garrafa e declarou o conteúdo excelente! Curiosamente, no romance Úrsula, de Maria Firmina, o personagem, o velho Antero, é viciado em bebida – tiquira. Ele se queixou que se ele estivesse em casa na África, em contraste, em vez dessa situação, ele estaria moderadamente bebendo vinho de palmeira em liberdade, ao invés de se afogar com tiquira contra os rigores de uma vida escravizada.