julho de 2019

A NOVELA NEGRA DE DIRCE THOMAZ

Oswaldo Faustino

fotos MANDELACREW

imagens de arquivo gentilmente cedidas pela artista

Quantas vezes você já se flagrou dizendo: “Minha vida daria uma novela?”. Algumas vidas, como a da atriz paranaense Dirce Thomaz dos Santos, renderiam muitas centenas de capítulos de uma saborosa telenovela. A abertura seria com um canto de galo, ainda na tela escura. Em seguida, o sol rompendo a madrugada, revelando a paisagem interiorana e as silhuetas de galinhas, patos, porcos, gados, cachorros e outros animais. Um raio de sol começa a iluminar uma placa, fincada junto à porteira de uma fazenda, onde se lê: Nova Esperança. Num zoom, a câmera vai se aproximando de uma casinha de colonos e entra pela janela. Nesse ponto avistam-se crianças negras dormindo em duas camas, num dos cômodos. A câmera sai do cômodo e dirige-se à porta do quarto ao lado. Na parede, um calendário marca a data de 02 de julho de 1952. Choro de bebê recém-nascido. Explode a trilha sonora, a canção Beatriz, de Chico Buarque e Edu Lobo, na voz de Milton Nascimento, ecoa no trecho em que diz: “… Sim. Me leva, para sempre, Beatriz! / Me ensina a não andar com os pés no chão. / Para sempre, é sempre por um triz…”. Surge então o título da novela: “Sempre por um triz”.

A fazenda Nova Esperança fica no pequenino município paranaense de Santa Mariana, a 468 km da capital, Curitiba, nas proximidades de Cornélio Procópio. Atriz, dramaturga e diretora teatral, Dirce é filha do casal mineiro Maria Tomázia de Jesus e José Perciliano dos Santos. Antes de chegarem a Santa Mariana, a família morou em vários municípios de Minas, São Paulo e Paraná. “Meu pai tinha espírito cigano. Nossa família vivia se mudando”, conta. Três dos filhos nasceram no estado natal do casal, outros três são paulistas e os três caçulas, paranaenses. Pela ordem de nascimento, foram dois meninos, cinco meninas e mais dois meninos. Dos nove filhos, seis ainda estão vivos. Os pais já faleceram.

Destinada a viver intensamente, não se poupando a vivenciar novas experimentações, na vida de Dirce Thomaz – talvez, justamente por esse motivo – tudo é sempre por um triz: “Sou canceriana, a sétima filha de uma família de nove irmãos. Eu tinha três meses quando minha família se mudou para Centenário do Sul, e quatro anos quando fomos para Indianópolis, entre Cianorte e Rondon. Me criei sem medo da vida”.

Dirce não frequentou a escola até os 14 anos. Seus olhos brilham quando revela que “ao aprender a ler e a escrever, tive um encantamento muito parecido com o da escritora Carolina Maria de Jesus”. O sorriso se escancara, ao lembrar da professora Olinda, cujos pais se mudaram de Indianópolis enquanto a filha precisou ficar para concluir o ano letivo. “Ela era muito amiga de minhas irmãs e pediu para morar em nossa casa até concluir os estudos. Admirou-se que eu, com aquela idade, ainda não soubesse ler nem escrever. Convenceu meu pai a matricular a mim e a meus irmãos menores. Até então, só os dois maiores tinham feito o primário”, recorda-se.

O PRIVILÉGIO DA SIMPLICIDADE

Morar na roça, segundo Dirce, dá uma visão muito privilegiada da vida. Ela explica: “As pessoas pensam que a vida ali é só de trabalho pesado, mas não. A gente brincava muito. Gostava de dar nomes aos animais. Tinha um cachorrinho que era o Titio. E um dia ele ficou louco (raivoso) e a primeira pessoa em quem ele avançou fui eu. A gente sabia que cachorro louco corre com a cabeça baixa e fica babando, quando o vi daquele jeito, vindo na minha direção, foi por um triz. Corri e subi na porteira. Foi uma gritaria só. E aí o compadre de minha mãe, seu Plínio, correu com um machado e matou o animal”. Susto, medo e um inesquecível final violento. Titio era o melhor amigo das crianças e por isso mereceu um enterro digno, com direito a flores e cruz em seu túmulo.

“Ao aprender a ler e a escrever, tive um encantamento muito parecido com o da escritora Carolina Maria de Jesus”.

Os nomes que as crianças davam aos animais tinham origem fundamentada: “Quando uma moça sumia, a mãe dizia que foi estudar fora. Aí voltava com um filho no colo e a gente dizia que trouxe o diploma. Tivemos uma cachorrinha faceira que vivia passeando na rua e, um dia, voltou grávida. Chamamos a filhotinha de Diploma. Isso faz parte da memória emotiva de criação que até hoje eu trago para o teatro”, conta a artista. Suas inspirações cenográficas vêm, muitas vezes, da casa de pau a pique em que viveu na infância: “Vez por outra, a gente tinha de aplicar barro nas paredes. Misturava com saibro vermelho e branco, apanhados nas minas, e também com estrume de vaca ou de cavalo, que dava um tom esverdeado. Ficava lindo sobre o cinza que era a cor do barro. Esse era o nosso grafiato”.

Dirce Thomaz, durante uma pausa nos trabalhos na Cooperativa Paulista de Teatro, em São Paulo: “Me criei sem medo da vida”

“Vez por outra, a gente tinha de aplicar barro nas paredes de casa. Misturava com saibro vermelho e branco, apanhados nas minas, e também com estrume de vaca ou de cavalo, que dava um tom esverdeado. Ficava lindo sobre o cinza que era a cor do barro. Esse era o nosso grafiato”.

A família era tão religiosa quanto cultural. A mãe fazia partos e, por vezes, benzia as pessoas. O pai, tocador de cavaquinho, era rezador de terço e fazia questão de receber em sua casa a Folia de Reis. Dirce conta que foi batizada, crismada, consagrada e representada: “Cumpri todos os rituais tradicionais de meu tempo. Meu irmão mais velho foi meu padrinho de consagração. Se a criança fosse um menino, a irmã mais velha seria sua madrinha de consagração. Senão, diziam que ele viraria lobisomem. No caso das meninas, esse papel era do irmão mais velho, ou ela viraria mula-sem-cabeça”.

O que não lhe faltou foram padrinhos e madrinhas: “Eu tive até madrinha de fogueira nas festas juninas. Nesses festejos, meu irmão-padrinho atravessava descalço sobre as brasas da fogueira. Precisava ter muita Fé para não se queimar. Eu não me arriscava. Não tinha tanta Fé. O medo era muito maior”.

MUDANÇAS E MAIS MUDANÇAS

As tradições da roça se perderam quando a família mudou-se para Umuarama, no início de 1970. “Eu aprendi com meu pai a rezar terços. Cheguei até a rezar em velórios, mas não olhava pro defunto. Morria de medo”. O Brasil se sagrou tricampeão do futebol. Dirce escreveu um poema e correu com as irmãs à rádio local para lê-lo no ar. “Nossa alegria, porém, foi interrompida¸ pouco depois, pela morte de uma das minhas irmãs, por diabetes e depressão. Meu pai, então, decidiu, no final daquele mesmo ano, levar a família para Curitiba”.

A vida na capital paranaense toma novos rumos. A menina negra, alta e esguia conhece, na escola, o racismo: “Curitiba é uma cidade muito racista. Dei muita porrada nos moleques defendendo meus irmãos, vítimas de agressões. A gente se aproximava e alguém já berrava: ‘Vai chover, escureceu’. Nos chamavam de ‘chaminé’. O ambiente escolar nos é adverso. Por isso muita criança negra desiste de estudar”. Dirce Thomaz sentia que, assim como ela, as crianças negras são como trapezistas, saltando de um obstáculo a outro, sem rede de proteção.

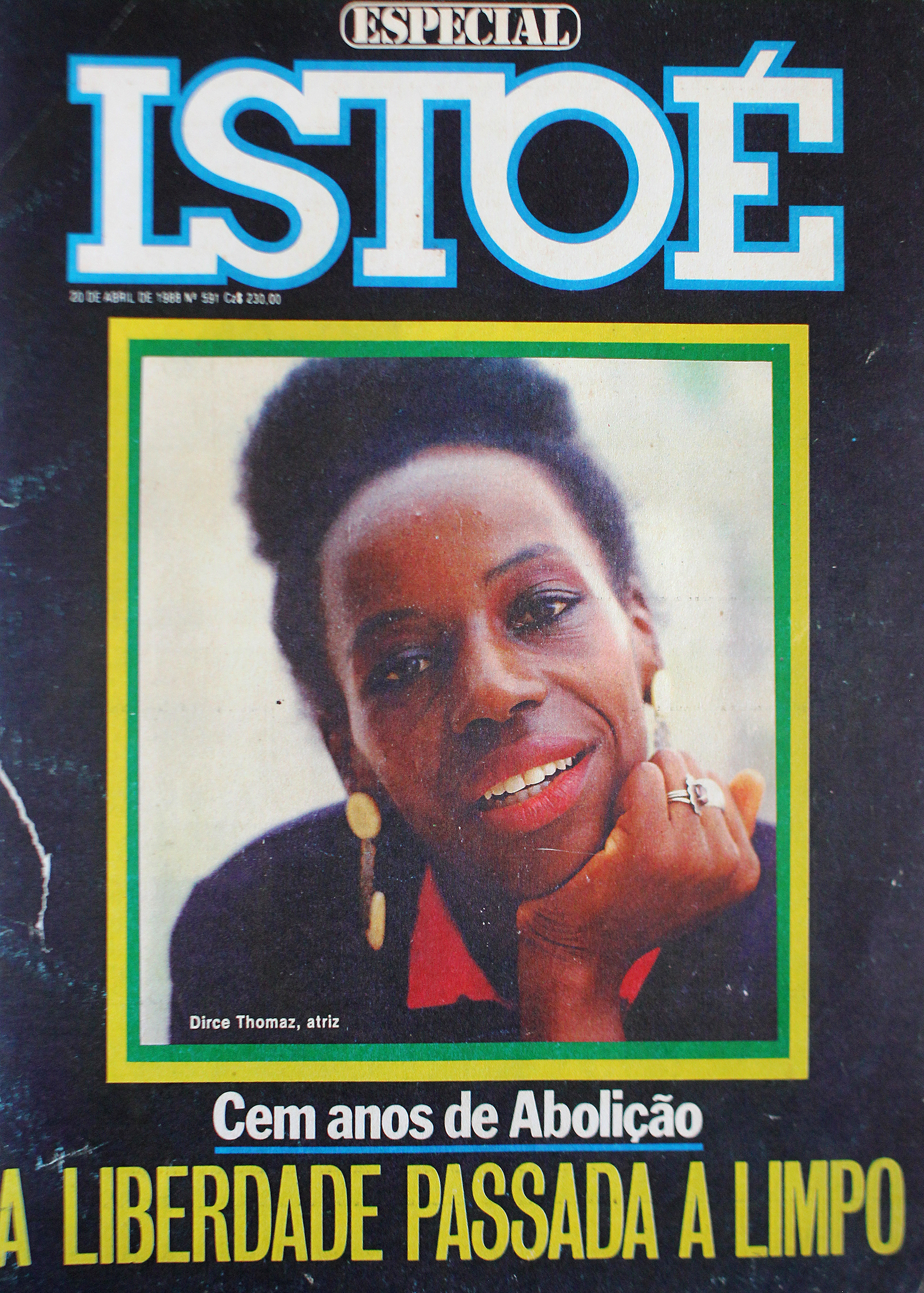

Em 1988, no centenário da abolição, a atriz foi capa da revista Isto É: “Tive muita fama, mas não ganhei dinheiro”

“Até da minha altura e magreza tiravam sarro. Comecei a andar arqueada para parecer mais baixa”, lembra. O resgate da autoestima vem do cinema, em 1976, ao assistir Xica da Silva, de Cacá Diegues. Dirce então corta os cabelos como os da protagonista do filme, interpretada pela brilhante Zezé Motta, também começa a usar batom preto e cabelos acaju-púrpura. Não demora muito e matricula-se num curso de manequim, onde ouve dos professores frases do tipo: “Como a gente vai desentortar essa mulher?”. Confessa que até hoje se flagra curvando o tronco, por conta dessas lembranças. Sua imagem, porém, chamou a atenção de pessoas ligadas à moda. Ao convidá-la para desfilar com suas criações, o estilista Jesse Santiago, batizou-a de Shayana, pseudônimo que passou a utilizar em seus trabalhos como modelo.

“… o ambiente escolar nos é adverso. Por isso, muita criança negra desiste de estudar”.

Ainda na escola, ao tomar consciência do preconceito racial e cansada de brigar sozinha contra o racismo, Dirce passa a participar do grupo União e Consciência Negra, de Curitiba. Ao mesmo tempo, começa a fazer teatro amador, num grupo da igreja de seu bairro. “Fiz muito auto de Natal, mas fiquei sabendo que a Igreja Católica, no tempo da escravidão, ficava com um quinto das vendas dos escravos. E quando os escravos batizados confessavam seus planos de fuga, o padre corria para contar aos fazendeiros. Muita gente morreu por causa dessa traição. Foi aí que parei de puxar o terço e resolvi só fazer teatro. Estudei teatro com alguns profissionais do Teatro Guaíra que nos apresentaram as teorias e práticas de Stanislavski e Grotowski, entre outros”.

ENFIM, SAMPA!

“Curitiba já não bastava mais pra mim. Em 1981, decidi mudar-me para São Paulo”. O sonho de seguir a carreira de modelo, com seus grandes desfiles, levou Dirce Thomaz a aceitar o convite de um casal de amigos para vir com eles à cidade. “Meu sonho durou pouco. Fui à Fenit – feira promovida pela indústria têxtil, precursora da São Paulo Fashion Week – mas descobri que o mercado de modelos é muito perverso com relação a nós, negros e negras. Numa loja no Bom Retiro, vi mulheres me olhando e rindo. Acharam que eu não estava vestida adequadamente. Por isso decidi me dedicar exclusivamente ao teatro. Foi aí que conheci um pessoal do Esporte Clube Banespa e fui fazer teatro com eles. Depois, na USP, comecei a ensaiar com o Engenho de Arte Atrás do Sol. Foi lá que conheci o saudoso ator, diretor e dramaturgo Will Damas, que nasceu na mesma cidade que eu. Ele dizia que Santa Mariana tinha só três casas: a do fazendeiro, a da minha família e a da família dele”.

“Fiz muito auto de Natal, mas fiquei sabendo que a Igreja Católica, no tempo da escravidão, ficava com um quinto das vendas dos escravos. E quando os escravos batizados confessavam seus planos de fuga, o padre corria para contar aos fazendeiros. Muita gente morreu por causa dessa traição. Foi aí que parei de puxar o terço e resolvi só fazer teatro”.

As lembranças de Dirce provocam nela muito mais risos do que lágrimas. O espírito cigano do pai não a abandonou. Na cidade de São Paulo, teve uma infinidade de endereços. Ora numa pensão, “cujo dono abria as cartas que chegavam aos moradores e depois fechava o envelope com cola de farinha de trigo”, ora num apartamento, com amigas e, finalmente, sozinha. Hoje vive na cidade do Embu das Artes, depois de “mapear” quase toda a Capital.

“Em 1986, minha amiga, a Célia, me contou que Antunes Filho estava formando elenco para montar Xica da Silva. Fiz testes e fui escolhida para ser a protagonista. A fama de Antunes era de ser um diretor que agredia seus atores. Mesmo assim, resolvi encarar. As pessoas só humilham quem se deixa humilhar”. Sua relação com aquele diretor parecia a canção sertaneja Entre Tapas e Beijos: “A primeira vez em que fiz uma cena que todo mundo riu de uma falha em minha interpretação, eu comecei a chorar e disse ao Antunes que não estava lá para ser humilhada. Ele mudou sua forma de nos tratar”. As pesquisas e os ensaios duraram dois anos. Estrearam em 1988, ano do centenário da abolição da escravatura. “Viajamos para nos apresentar na abertura das Olimpíadas, em Seul, na Coreia do Sul. Foi fantástico!”.

Interpretando Xica da Silva, em 1988, na icônica montagem de Antunes Filho

NUDEZ EM CENA

Tanto nas montagens do Teatro Oficina, de José Celso Martinez Correia, quanto nas do Grupo Macunaíma, de Antunes Filho, a presença negra e corpos nus são constantes. Para Dirce isso não significou um incômodo: “Em Curitiba, já estava acostumada a mostrar o corpo, nos desfiles em que usava uma tanguinha tão sumária que não cobria bunda de negra”, se diverte. “Eu morria de medo que meu pai soubesse desses desfiles. Ele era vigia em obras da construção civil. Um dia, na sala de casa, eu e minhas irmãs folheávamos meu álbum de fotografias. Meu pai entrou de repente e não tive tempo de esconder o álbum. Pensei: ‘agora o bicho vai pegar’. Ele olhou as fotos e ficou tão orgulhoso que queria levá-las para mostrar aos peões da obra verem que sua filha era uma modelo. Antunes era muito mais rígido. Me pôs nua em cena sem que aquilo passasse por nenhuma avaliação moralista da minha parte”.

“Em 1986, minha amiga, a Célia, me contou que Antunes Filho estava formando elenco para montar Xica da Silva. Fiz testes e fui escolhida para ser a protagonista”.

Dirce nunca se deixou seduzir pelo glamour da arte, nem com robusta exposição midiática gerada quando das apresentações de Xica da Silva no ano do centenário da Abolição no Brasil. “Tive muita fama, mas não ganhei dinheiro. As pessoas me viam na rua e deviam indagar umas as outras: ‘Será que é ela? ’ E deviam concluir que não, pois achavam que eu não andaria de ônibus e de metrô”, diverte-se lembrando. “Fazem uma imagem errônea da vida de artista. Éramos 22 pessoas no elenco. A divisão da renda da bilheteria dava um pouquinho para cada um”.

Com o espetáculo Xica da Silva, a atriz se apresentou na abertura dos Jogos Olímpicos de 1988, na Coreia do Sul: “Foi fantástico!”.

Para Antunes Filho, Xica da Silva é a tia rica do repertório do Grupo Macunaíma. E Dirce considera que, apesar de ser um diretor branco, aquele era um espetáculo de teatro negro. Essa era uma das preocupações desse diretor, que dirigiu um único filme: Compasso de Espera, de 1973, com Zózimo Bulbul e Renée de Vielmond, e que denuncia o racismo à brasileira.

VOZES DA NEGRITUDE

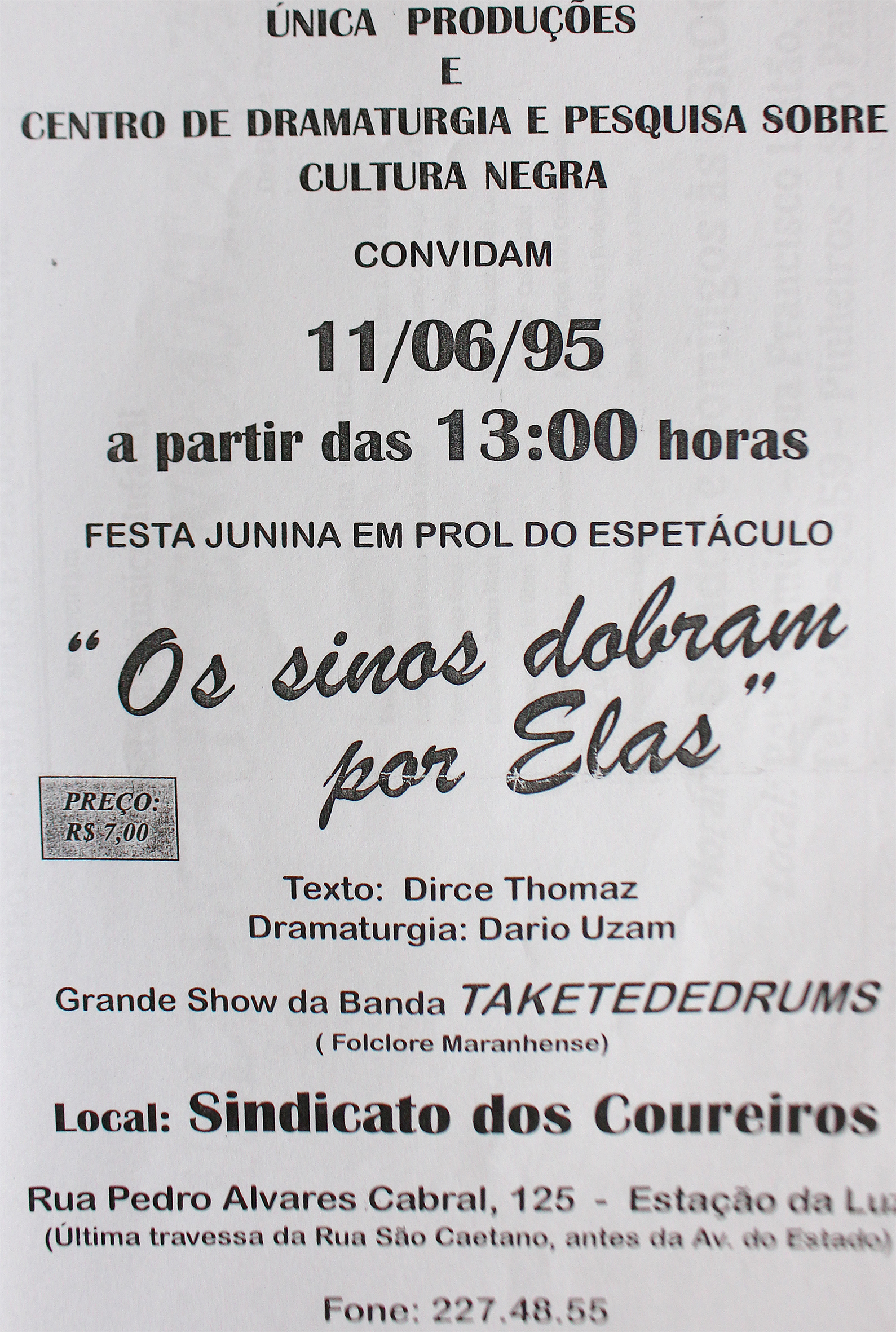

“A partir dessa experiência, decidi só fazer teatro negro. Mas nenhuma outra companhia tinha montagens com personagens para nós. Em 1989, foi a reabertura do TUCA, o teatro da PUC, com a peça Os Negros, de Jean Genet. Lá estava eu no elenco que tinha, entre outros e outras, Lizete Negreiros, João Acaiabe, Gésio Amadeu, Eduardo Silva, Luiz Pilar e minha comadre Cida Moreno, com direção de Maurício Abud”. A partir dessas experiências, Dirce cria, em 1992, o Centro de Dramaturgia e Pesquisa sobre Cultura Negra, que lançou num evento no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato, dois anos depois.

Com a chegada dos anos 2000, a artista rebatiza-o com o nome de Centro de Cultura Maria Tomázia de Jesus, que dá origem, no mesmo ano, a trupe Invasores Companhia Experimental de Teatro Negro, com a qual ela vem trabalhando desde então. Uma de suas pesquisas iniciais focou-se em mulheres com problemas psicológicos causados pela violência. Foi a partir desse tema que nasceu sua primeira peça teatral: Essas Mulheres, cujo título foi mudado para Os Sinos Dobram por elas, estreada no Teatro Arthur Azevedo, em 1995. Em cena, 19 atrizes e atores negros. “O espetáculo traz um mundo em que a mulher foi criada antes do homem e subverte toda essa concepção machista que está aí”.

Os sinos dobram por elas: uma resposta a sociedade machista

Pesquisadora quase obcecada de artistas, experiências artísticas e culturais afro-brasileiras, como a da Companhia Negra de Revista, ocorrida na década de 1920; do Teatro Experimental do Negro, nos anos 1940; e do Teatro Popular Brasileiro, de Solano Trindade, após os anos 1950; a atriz também se voltou aos sambas da cantora Clementina de Jesus, do compositor Paulo da Portela e tantos outros. Música e literatura são seus maiores interesses: “Foi assim que me identifiquei com Carolina Maria de Jesus, que em 2014 completaria 100 anos. Quatro anos antes, em 2010, vivi essa personagem no filme O Papel e o Mar, de Luiz Pilar, que conta um encontro fictício entre Carolina e o velho ex-marinheiro rebelde João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata, interpretado pelo querido Zózimo Bulbul. Aliás, este foi o seu último trabalho de Zózimo no cinema antes de falecer, em 2013”.

“Tive muita fama, mas não ganhei dinheiro. As pessoas me viam na rua e deviam indagar umas às outras: ‘Será que é ela?’ E deviam concluir que não, pois achavam que eu não andaria de ônibus e de metrô”.

Eu e Ela – Visita a Carolina Maria de Jesus, sua mais recente realização, é um trabalho em que além de atuar Dirce Thomaz assina a direção, a criação e a trilha sonora em parceria com Marco Xavier, além do figurino e dos adereços. “Apesar de ter feito tudo isso, contei com um batalhão de excelentes profissionais, tanto na preparação quando na execução do espetáculo”. Esse trabalho nasceu a partir de uma série de performances solicitadas para eventos em que o filme O Papel e o Mar era exibido. “Dizem que tenho certa semelhança física com a escritora. Infelizmente não tive ainda oportunidade de me encontrar com Vera Eunice, a filha de Carolina. Gostaria que ela assistisse essa homenagem ao legado deixado pela sua maravilhosa mãe. Tenho certeza de que vou morrer e não vou descobrir tudo sobre Carolina”. Esse trabalho solo estreou em 13 de novembro de 2017, no CEU Jambeiro, na Zona Leste da capital paulista, passou por outros auditórios e permaneceu em temporada bastante elogiada, no Teatro Studio Heleny Guariba e na Funarte, em São Paulo.

Sorriso negro: no início dos anos 2000, no pátio da PUC, em São Paulo, durante o período em que cursou Letras

Sempre por um triz, feito uma equilibrista na corda-bamba, Dirce Thomaz já atuou na área de relações raciais da Prefeitura de São Paulo, estudou no cursinho pré-vestibular da PUC, formou-se em Letras por essa mesma universidade – onde também chegou a lecionar –fez palestras, inclusive na USP, e continua escrevendo obsessivamente, como a própria Carolina Maria de Jesus fazia. Entre seus textos estão: Negras Narrativas, A Precursora das Ideias, A Ditadura das Ideias e A Germinação das Ideias. Escreveu também um texto sobre o grupo étnico africano dos Macondes, um ramo dos povos Bantu que vive na Tanzânia e em Moçambique, conhecidos mundialmente por suas máscaras e esculturas em madeira. “Eles resistiram às tentativas de conquistas de outros povos, ao colonialismo e à escravidão”. Equilibrando-se em seus objetivos, Dirce Thomaz segue com planos para montar Pedaços de mim, uma releitura de Os Lusíadas, de Camões, só com atores negros. E, ainda, remontar Uma Horta Encantada, ópera infanto-juvenil, protagonizada por vegetais. “Esse musical escrevi ao assistir um espetáculo cujos personagens eram patos, e a pata preta apanhava o tempo todos dos demais. É a minha resposta àquela mensagem”.

Dirce espera montar também um espetáculo comemorativo aos 31 anos da peça de Xica da Silva, dessa vez apresentando novas faces da personagem. “É minha reverência à emblemática Xica, mas também ao espírito mineiro de meus pais e de meus irmãos mais velhos. Não focarei a escravidão, mas na energia guerreira daquela mulher negra”. Os saltos e acrobacias de Dirce Thomaz trazem cada vez mais ousadias, são mais arriscados e resultam em infinitos aplausos a esta artista que só se realiza vivendo. Sempre por um triz.